Cosa è Padula

Padula, un suggestivo comune in provincia di Salerno a 699 metri di altitudine, domina il Vallo di Diano da due colli. Il suo nome, di origine latina (“paludem”), ricorda le antiche paludi che un tempo caratterizzavano la pianura, oggi bonificate. Conta circa 4.744 abitanti ed è famosa per la Certosa di San Lorenzo, un complesso monastico di straordinario valore storico e artistico. Il fiume Tanagro, che segna il confine con Sassano, attraversa la valle da sud a nord, aggiungendo un tocco di bellezza al già incantevole paesaggio naturale della zona.

Brevi cenni storici

Padula affonda le sue radici nel XII secolo a.C., quando gli Enotri fondarono l’antica Cosilinum presso l’odierna località Civita, poi occupata da Lucani e Romani. Il VI secolo d.C. vide la nascita del monastero di San Nicola seguito dall’eremo di San Michele, simbolo della transizione dal paganesimo al cristianesimo. Con l’arrivo dei Normanni, il feudalesimo prese il sopravvento, e nel Duecento Tommaso Sanseverino fortificò la città, rendendola quasi inespugnabile. La famiglia Sanseverino promosse anche la costruzione della Certosa di San Lorenzo nel 1306, oggi simbolo della città, e del convento di San Francesco qualche anno più tardi.

A partire dal XVI secolo, Padula inizia un periodo di lungo declino caratterizzato da epidemie, inondazioni e migrazioni. Divenuta circondario (1811-1860), Padula rimase segnata dall’esondazione del torrente Fabbricato (1839) e da numerosi eventi politici: nel 1799 vi fu innalzato l’Albero della Libertà, nel 1806 la Certosa venne saccheggiata dai francesi e nel 1857 Carlo Pisacane morì in città (ma più probabilmente nella vicina Sanza). Un terremoto nello stesso anno aggravò la situazione. Infine, alcuni padulesi, come Antonio Sant’Elmo, parteciparono all’impresa dei Mille tra il 1860 e il 1861.

Dopo l’Unità d’Italia, Padula fu teatro del brigantaggio di Angelantonio Masini, sconfitto nel 1864, e molti abitanti emigrarono a causa della povertà. A completare il quadro già funesto, nei primi anni del novecento la Certosa fu adibita a campo di prigionia e orfanotrofio, ospitando anche profughi della Seconda guerra mondiale.

La rinascita, invero non pienamente compiuta, è iniziata nel dopoguerra, con la ricostruzione e nuove infrastrutture, permettendo a Padula di valorizzare il suo straordinario patrimonio storico e artistico, con la Certosa di San Lorenzo come fiore all’occhiello.

Cosa vedere a Padula

Centro storico di Padula

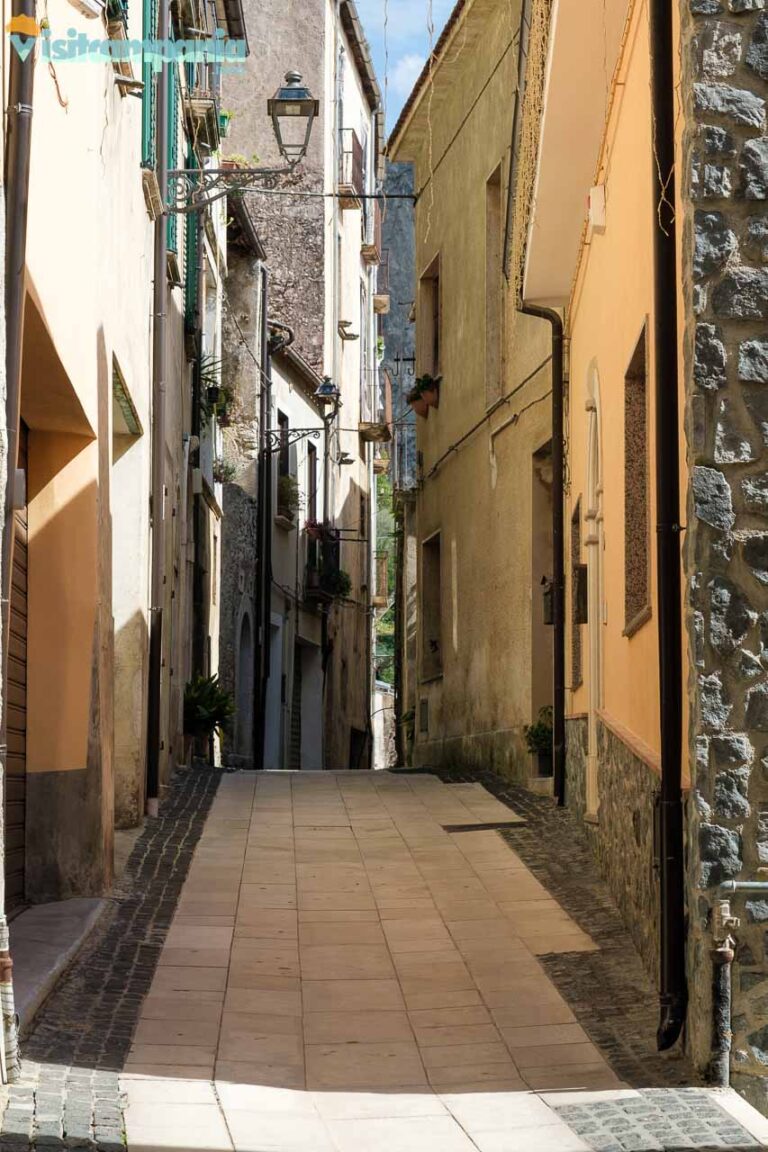

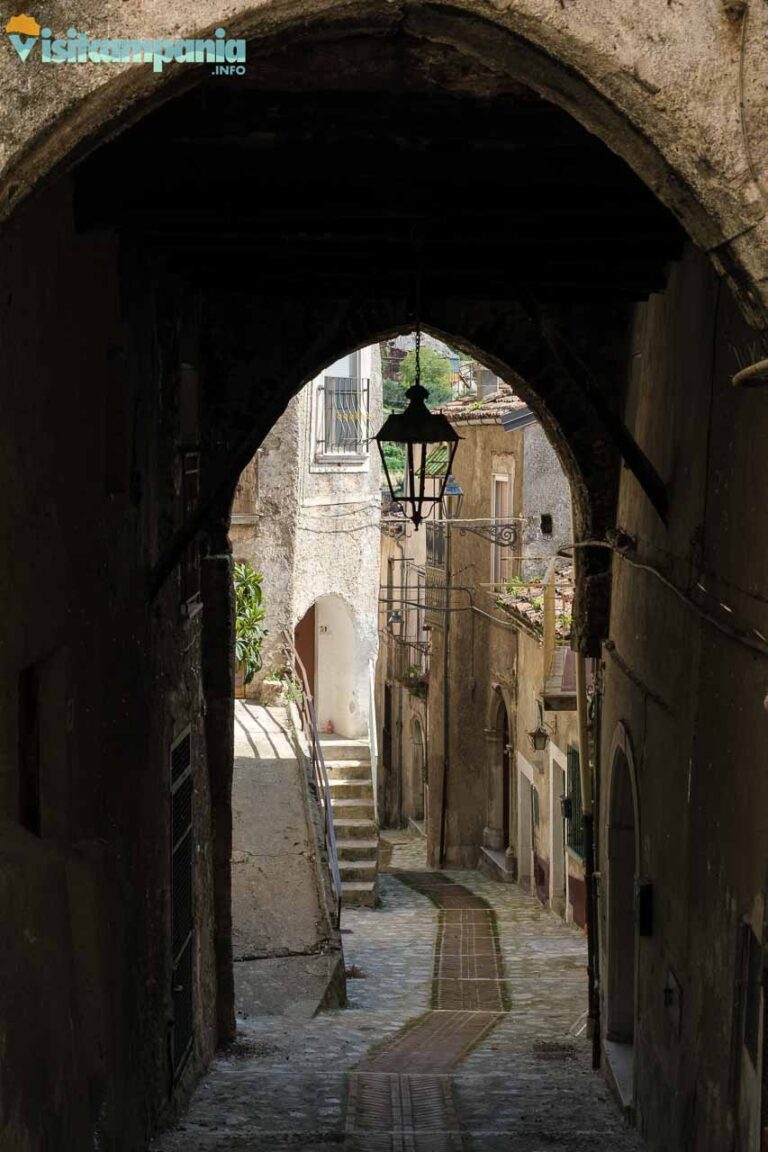

Il centro storico di Padula è un affascinante labirinto di stradine strette e antiche case in pietra, che conservano intatta l’atmosfera medievale. Archi, gradinate e balconi in pietra locale caratterizzano questo borgo, dove si possono ammirare gioielli come la Chiesa di San Michele Arcangelo, la Chiesa di Sant’Agostino, la Chiesa dell’Annunziata con l’Ossario dei Trecento di Pisacane e la casa natale di Joe Petrosino, ricchi di preziose testimonianze storiche e artistiche.

Del Castello Sanseverino restano solo alcune mura lungo Via Carlo Poerio, ma l’atmosfera tra i resti dei palazzi baronali e i portali nobiliari regala un viaggio nel tempo, dove la storia si svela a ogni passo.

Certosa di San Lorenzo e Museo Archeologico Provinciale della Lucania Occidentale

La Certosa di San Lorenzo, la più grande dell’Italia Meridionale, è patrimonio UNESCO dal 1998. Fondata nel 1306 dal conte Tommaso Sanseverino, testimonia l’importanza dell’Ordine certosino in Italia. Frutto di secoli di interventi, mescola diversi stili, con un’impronta barocca dominante. Il grande chiostro, tra i più vasti al mondo, e la scenografica scalinata elicoidale che conduce all’ex biblioteca spiccano tra gli ambienti visitabili, insieme a refettorio, cucina, celle e un’importante raccolta di affreschi, sculture e arredi sacri.

Al suo interno si trova il Museo Archeologico Provinciale della Lucania occidentale, nato negli anni Ottanta per raccogliere materiali provenienti dai siti del Vallo di Diano: ceramiche, monete e corredi funebri illustrano l’evoluzione di quest’area dalla Preistoria all’epoca romana e lucana.

Oggi il complesso è anche un centro culturale, spesso sede di mostre temporanee, riconosciuto come “Luogo del Contemporaneo” dal Ministero della Cultura.

Fa parte del Circuito Museale di Padula.

Convento di San Francesco di Padula

Poco fuori dal centro storico di Padula, il Convento di San Francesco è un luogo ricco di fascino e storia, dedicato al Poverello di Assisi. Fondato sul finire del 1300 dai frati per diffondere il carisma francescano nel Vallo di Diano, il convento incarna l’ideale di povertà attraverso un’architettura essenziale e armoniosa, nonostante alcuni interventi successivi ne abbiano modificato l’aspetto originario arricchendolo.

All’interno, affreschi e dipinti testimoniano la devozione della comunità locale, mentre il chiostro, un tempo cuore della vita spirituale, conserva un’atmosfera austera e suggestiva. Dopo un periodo di declino e abbandono dovuto alla soppressione degli ordini religiosi del 1815 e al terremoto del 1857, il convento è stato restaurato e oggi rappresenta un prezioso patrimonio per la comunità, ammirato per la sua sobrietà architettonica e la profonda spiritualità che ancora emana.

Casa Museo di Joe Petrosino

La casa natale di Joe Petrosino, oggi museo, racconta la straordinaria storia di un ragazzo di Padula che, emigrato con la famiglia a 13 anni, divenne il poliziotto più celebre d’America. L’abitazione, rimasta in uso ai familiari fino a tempi recenti, conserva arredi e oggetti originali, testimoni di un’emigrazione carica di speranze. Piccoli cambiamenti, come i mobili in stile Liberty portati dall’America dal nonno Michele, non hanno alterato l’autenticità del luogo.

Il percorso museale ripercorre la vita di Petrosino dal 1860, anno della nascita a Padula, al 1909, quando cadde vittima di un’imboscata di mafia a Palermo, approfondendo temi come legalità, giustizia e riscatto sociale. A rendere la visita ancora più coinvolgente, sono le storie raccontate con grande passione dalle guide locali che accompagnano i visitatori sulle tracce di Joe Petrosino e della sua famiglia, regalando un’esperienza di emozionante accoglienza.

Fa parte del Circuito Museale di Padula.

Battistero di San Giovanni in Fonte

Il Battistero di San Giovanni in Fonte, risalente al IV secolo d.C., è uno dei più antichi dell’Occidente e dista circa 3 km dal centro storico di Padula.

La sua vasca battesimale, alimentata da una sorgente perenne, permetteva il battesimo per immersione e dava vita al “miracolo delle acque” durante la Pasqua, quando il flusso aumentava attirando i fedeli. Passato ai Benedettini e ai Templari, il Battistero ha subito modifiche nel tempo: il nucleo originario a pianta quadrata conserva arcate in mattoni e ambulacri laterali, mentre la cappella e il portico risalgono a interventi successivi.

Fa parte del Circuito Museale di Padula.

Sacrario dei Trecento

Il Sacrario militare dei Trecento, situato nella Chiesa della Santissima Annunziata a Padula, conserva i resti dei caduti della Spedizione di Sapri guidata da Carlo Pisacane nel 1857. L’impresa, fallita per l’assenza di sostegno popolare e la rapida repressione borbonica, si concluse tragicamente con la morte di Pisacane e la cattura dei suoi compagni. Realizzato nel 1957 e restaurato nel 2007, il sacrario presenta una pianta circolare e, all’ingresso, la frase simbolo “L’Italia agli Italiani, gli Italiani per essa“. I nomi dei caduti sono incisi su pietra padulese e i loro resti sono conservati in teche di vetro. Ogni anno, una messa commemorativa celebra i caduti, mantenendo vivo il ricordo di questa pagina del Risorgimento.

Eremo di San Michele alle Grottelle

L’Eremo di San Michele alle Grottelle, a 3,5 km da Padula, risale all’età costantiniana (IV secolo d. C.), periodo in cui si diffuse il culto di San Michele. Probabilmente sorto su un antico sito pagano dedicato al dio Attis, conserva affreschi del Trecento, tra cui una Madonna col Bambino. Nella cappella si trova la tomba di Bernardino Brancaccio, già abate del Convento di San Nicola al Torone a cui l’eremo fu legato fino all’XI secolo. Sull’altare spicca la statua di San Michele, mentre la sagrestia è scavata direttamente nella roccia. Dietro l’altare, un’edicola ospita affreschi del XIV secolo che narrano episodi della vita di San Giacomo di Compostela.